L’ospitale di Riva del Garda: alle origini della solidarietà nel Basso Sarca

Da quando esiste una forma di assistenza per gli anziani o per i più poveri a Riva del Garda? Bisogna tornare indietro di molti secoli, fino al Medioevo, per trovare le prime tracce di una sensibilità collettiva verso chi aveva bisogno.

Sono pezzi di storia scoperti dallo storico rivano Graziano Riccadonna, che le ha narrate in occasione della inaugurazione della “Cittadella dell’Accoglienza”, la nuovissima residenza per anziani sorta sulle ceneri dell’ex Ospedale e gestita dalla APSP “Città di Riva”.

È il XIII secolo, e Riva – come Arco e altri centri del Trentino – scopre il valore della solidarietà istituzionale, trasformando la carità personale in un vero e proprio impegno comunitario.

All’interno delle mura cittadine sorge un “ospitale”, una struttura che oggi potremmo definire una via di mezzo tra un ospedale e una casa di riposo. A fondarlo e sostenerlo è una corporazione religiosa: la Confraternita dei Disciplini, formata da laici devoti impegnati nell’assistenza ai poveri, agli ammalati e agli anziani.

Nel Medioevo, infatti, l’ospitale aveva una duplice funzione: curare i malati e accogliere i vecchi e i bisognosi, offrendo loro cibo, vestiti e riparo. Una tradizione che rimase viva per secoli, fino a quando – tra Sette e Ottocento – l’avvento della medicina moderna cominciò a separare il concetto di “ospedale” da quello di “ricovero”. Solo nel Novecento, poi, si cominciò a parlare di “anziani” come categoria a sé, segno dei tempi e di una società in trasformazione.

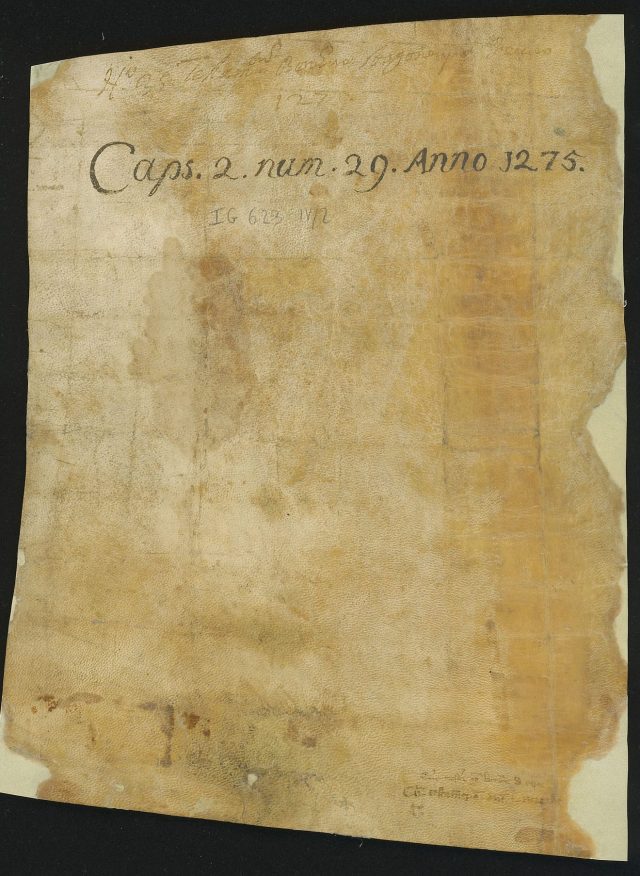

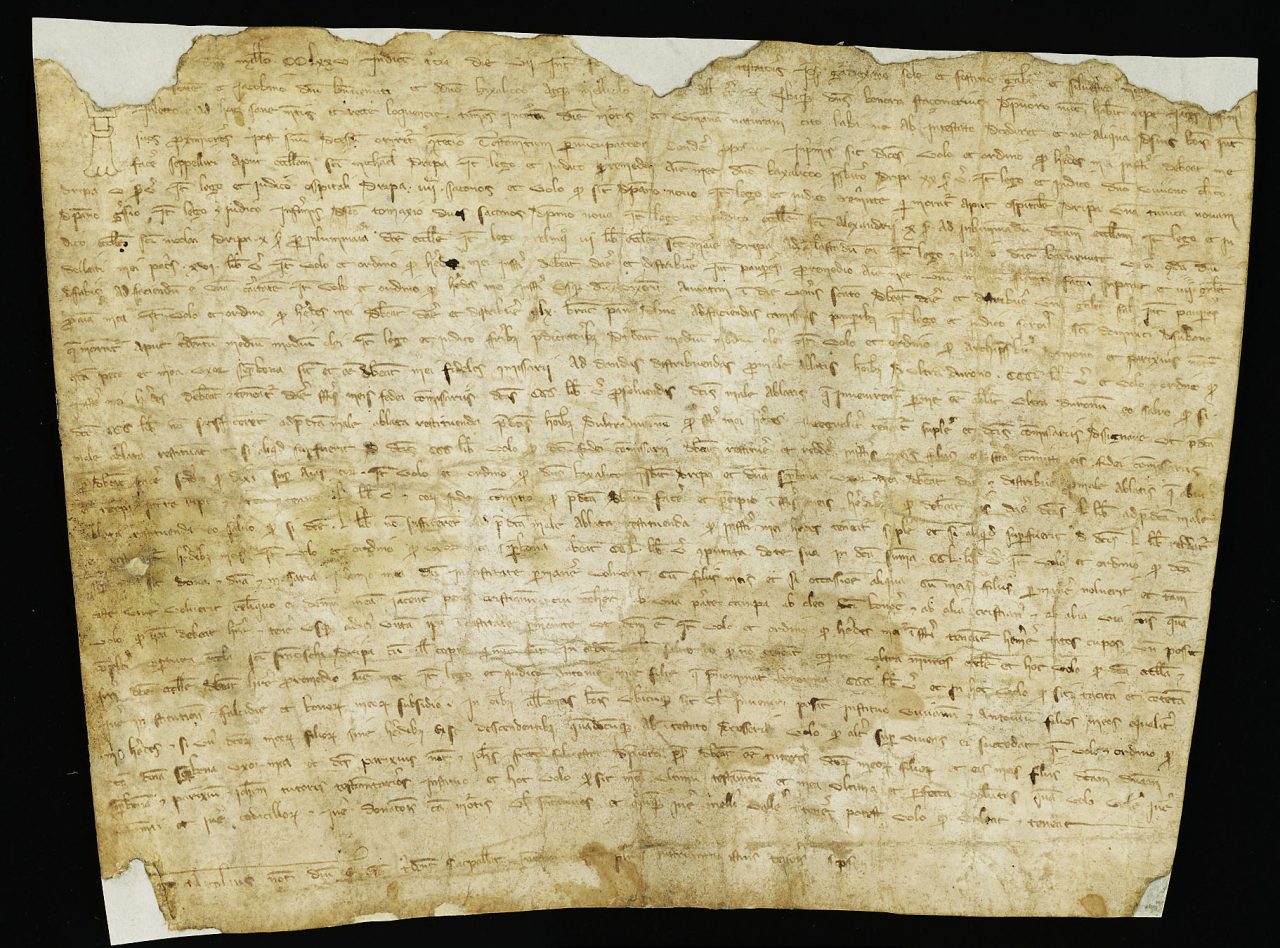

Le prime tracce: un testamento del 1275

Le prime testimonianze concrete dell’ospitale di Riva arrivano dai testamenti medievali, preziose finestre sulla mentalità del tempo.

Il 7 febbraio 1275, un certo Bonora staçonerius da Preore, residente a Riva, lascia scritto di voler donare ai poveri una “galeta di sale” – simbolo di preziosa generosità – e quindici braccia di panno di lino per confezionare camicie. Ma non si ferma qui: destina anche cinque sacchi di panno nuovo all’ospitale di Riva, un lascito che rivela l’esistenza, già allora, di una struttura organizzata per l’assistenza.

Nel medesimo documento, Bonora pensa anche a chi opera all’interno dell’ospitale: l’eremita che vi risiede riceve in dono una tunica nuova di panno grigio. Segno che accanto all’assistenza materiale esisteva anche una dimensione spirituale, incarnata da figure religiose o laiche dedicate al servizio dei più fragili.

Pochi anni più tardi, nel 1291, un altro cittadino, ser Ognibene detto Tortarella da Riva, cita esplicitamente “l’ospitale di Riva e i poveri in esso abitanti”, lasciando loro dieci soldi.

Due voci, due testamenti, ma un unico messaggio: la carità era parte integrante della vita comunitaria rivana già nel Duecento.

La confraternita dei Disciplini e la tradizione della carità

A gestire l’ospitale per secoli è la Confraternita della Disciplina, un gruppo di devoti che unisce preghiera e azione, spiritualità e solidarietà.

Tra i membri si contano anche nobili famiglie locali, come i Formenti, che dal Settecento in poi figurano tra i sostenitori più assidui. La carità, d’altronde, era considerata non solo un dovere religioso ma anche un segno di prestigio e di responsabilità civica.

L’assistenza promossa dalle confraternite non si limitava agli affiliati: la parola d’ordine era accoglienza. Poveri, pellegrini, malati, anziani trovavano in questi luoghi un rifugio sicuro e un gesto di umanità, in un’epoca in cui lo Stato sociale era ancora lontano a venire.

Col passare dei secoli, la funzione caritativa dell’ospitale lasciò gradualmente spazio alla dimensione sanitaria: nacquero gli ospedali moderni, e la beneficenza assunse forme nuove, più istituzionalizzate.

Ma l’eredità di quella antica confraternita e di quei primi ospitali sopravvive ancora oggi, nelle case di riposo, nei centri di assistenza e nel senso di comunità che continua a caratterizzare il Basso Sarca.