Ricordo di un’estate lontana

Le angurie galleggiavano nel fontanone della piazza, fredde e lucide sotto il sole. I pomeriggi si riempivano di corse nei campi, alla ricerca di more selvatiche e di quei frutti dall’aspro nome dialettale, “stupacui”. Si rubavano ciliegie con la fretta del peccato leggero, attenti a non farsi sorprendere dal contadino né, peggio ancora, dal suo cane, che pareva più feroce di quanto fosse. La bicicletta era compagna inseparabile: traballante, “scentrata”, sempre con una gomma bucata da rattoppare. Bastava una bacinella d’acqua, la camera d’aria immersa a caccia di bollicine, mastice e pezze. Quel mastice che, se per scherzo lo assaggiavi, aveva il sapore intenso della liquirizia. E poi la carta da gioco incastrata nei raggi, a far rumore di moto.

Il sogno, però, era la Vespa a due posti: la vera frontiera della libertà. Si correva a piedi nudi, sull’erba o sui sassi appuntiti, fingendo di non sentire nulla, mentre il dolore saliva fino al cuore. Si saltava il fosso del Giuli, ci si tuffava nell’acqua torbida, che era tutto un programma, e se ne usciva ricoperti di sanguisughe da strappare via una a una, persino dalle pieghe più intime. Eppure, nulla toglieva la gioia di quel bagno proibito. Il tempo aveva i suoi sapori: la gazzosa con la pallina intrappolata nel vetro, il chinotto condiviso con quattro cannucce, la Coppa del Nonno che sapeva di domenica, il ghiacciolo al limone che ghiacciava le labbra. Perfino i bisogni più urgenti trovavano riparo in un campo di mais alto e fitto, discreto e complice.

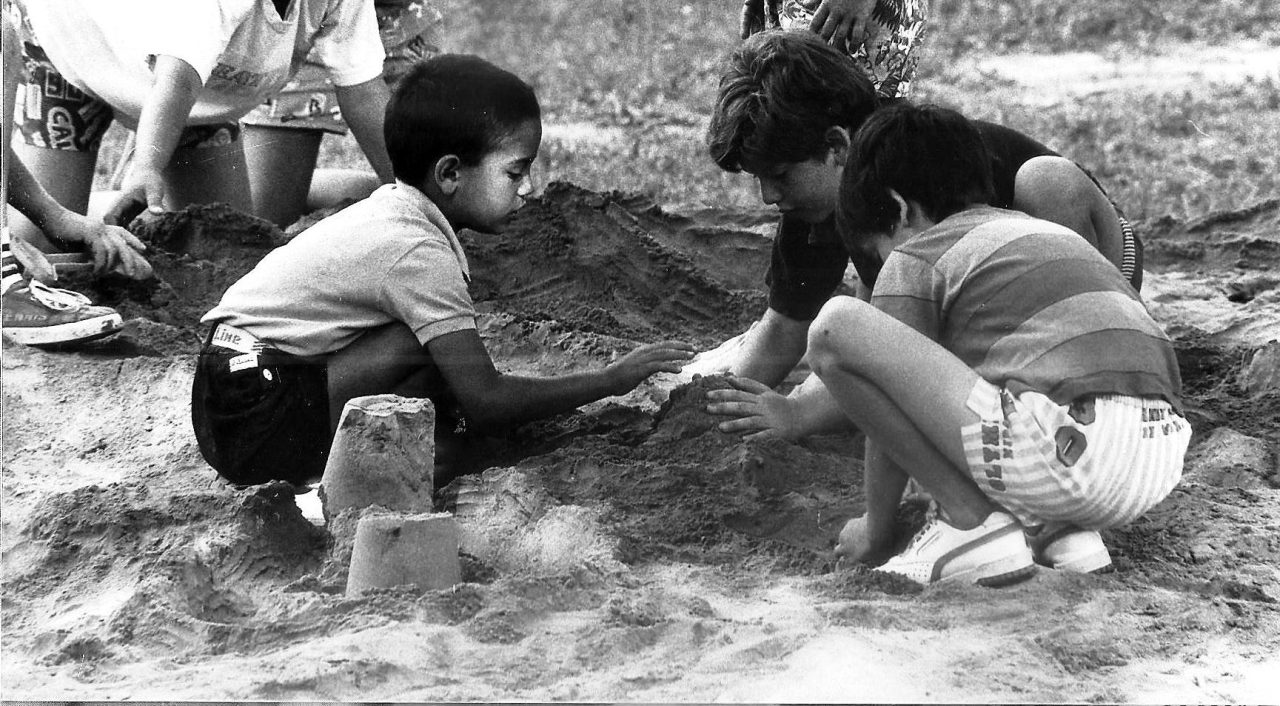

La domenica si saliva sul Brione. La Busa era ancora tutta campagna e il vento portava il boato sordo degli spettatori dal campo Benacense. Sul lago vele bianche sembravano fazzoletti distesi sull’azzurro, specchiandosi nel cielo identico. Seduti sull’erba, lo sguardo correva lontano: come sarebbe stata la Busa tra mezzo secolo? Ci sarebbero state macchine volanti? E io, sarei mai arrivato a vedere l’anno Duemila? La paghetta era di venti lire, a cui spesso si aggiungeva qualche moneta che la nonna, di nascosto, faceva scivolare in mano. Con quei tesori si poteva sognare un mondo intero. Il lago custodiva i suoi segreti: le immersioni dalle “roccette” dietro al porto San Nicolò, il ritrovamento di polveri che bruciavano come fuochi d’artificio, i giochi con barattoli di carburo trasformati in esplosioni improvvise. Al porto i tuffi avevano nomi eroici: a bomba, all’anzolìm, carpiato. Si nuotava a rana, a crawl, “a lancia” o “a cagnòt”, con lo stesso ardore dei campioni immaginati. E, poi, la curiosità innocente e spregiudicata dei ragazzi: andare a spiare le Tedesche in due pezzi, ridendo del loro costume “tagliato a metà”. Oppure partire con il copertone di camion a tracolla, fingendo di avere un vero canotto. I costumi di lana che indossavamo pesavano un quintale una volta bagnati e lasciavano intravedere troppo, ma non ci importava. Il Murialdo apriva i cancelli alle otto e mezza. Arrivavano i ragazzi dell’Oratorio di Riva, uno squadrone scatenato. Si prendeva il sole davanti alla Madonnina, sul pontile di legno. Al fischio tutti in acqua insieme, poi ancora corse, gomitate, caramelle lanciate dai sorveglianti, immersioni collettive. C’era la sfida della Sarca, attraversata a nuoto in segreto, nonostante i mulinelli che minacciavano di trascinare a fondo. C’erano le sassaiole con i ragazzi dei quartieri rivali: San Giorgio contro la Filanda e la Grotta, alleati con Sant’Alessandro. Ci affrontavamo in campi neutri, al Grez o poco più in là, e ci sentivamo guerrieri veri.

La sera, sul muro di casa, restavano i segni neri delle zanzare spiaccicate con la ciabatta: trofei di guerra minuscola. Entravi in un sonno profondo e nei sogni si rincorrevano le emozioni che la vita ti donava. Un’estate infinita, che oggi rivive soltanto nella memoria, leggera come il vento, luminosa come il lago, azzurra sopra e sotto.

Vittorio Colombo